Naquela terça, no finzinho da tarde, eu tinha descido ao play com o Miguel para ele brincar um pouco. Faz um bem enorme ao meu coração ver meu filho se divertindo, gritando, brincando, se sujando por aí – mesmo que seja com as sujeirinhas desinfetadas dos condomínios paulistanos.

Naquela terça, no finzinho da tarde, eu tinha descido ao play com o Miguel para ele brincar um pouco. Faz um bem enorme ao meu coração ver meu filho se divertindo, gritando, brincando, se sujando por aí – mesmo que seja com as sujeirinhas desinfetadas dos condomínios paulistanos.

Ao final da brincadeira, soubemos por uma tevê ligada na sala de brinquedos que Paulo Gustavo, o talentoso ator, havia morrido. A Covid-19 havia feito mais uma vítima. No entanto, não era uma vítima qualquer: para todos, a tragédia da pandemia ganhava naquele momento um rosto, um nome, um sobrenome, uma biografia publicamente conhecida.

Nos dias subsequentes, foram vários os comentários do tipo “ah, esse estardalhaço todo só porque o cara era famoso”. Bem, todas as vidas importam, todas têm absolutamente o mesmo valor (ou deveriam ter se o mundo fosse um lugar um pouquinho melhor e menos inóspito).

Quando morre um famoso, a vida dele não passa a valer mais que a de qualquer outra pessoa. Mas o fato é que todo mundo, mesmo aqueles que não adoeceram e que não perderam nenhum ente querido para a covid-19, passa a ser afetado de alguma forma. Primeiro, porque Paulo Gustavo era alguém muito conhecido, que fazia um tipo de humor de entendimento muito fácil. Sua arte entrava em nossas casas e nos fazia rir. Segundo, porque pensamos que se a doença matou alguém com recursos materiais e fama, ninguém está a salvo (e ninguém está mesmo, não se enganem, não é uma gripezinha!). Não é mais o coitado do seu Zé da mercearia nem a prima da cunhada da Margarete: é alguém que o país todo conhecia.

Falar de mortes, de perdas, é sempre algo muito difícil (para mim, pelo menos, sempre foi). E, no plano coletivo, em virtude de tudo o que a pandemia nos trouxe, tocar no tema da finitude é uma tarefa ainda mais dolorosa, neste mundo onde o simbólico e o imaginário andam tão negligenciados – já notaram, por exemplo, que quase ninguém mais entende metáforas, ironias nem eufemismos? Tudo é interpretado literalmente, tudo vira uma falta de diálogo e um cancelamento.

Como falar de finitude para mensurar a dor de uma mãe, como Dona Déa Lúcia e outras centenas de milhares, que veem seus filhos romperem a lógica do que se considera um “curso natural da vida” e morrerem antes delas? Eu não me atrevo. Apenas lamento demais e me solidarizo. “Nenhum filho deveria ir embora antes da mãe”, disse dona Déa alguns dias depois da partida do filho.Naquele 4 de maio, eu olhei para o Miguel, dei muitos beijos nele e mentalmente agradeci por estar vivo, por ter saúde, por estar vendo meu filho crescer enquanto tento não pirar de vez com o caos lá de fora nem com o daqui de dentro, de mim mesmo e de todos os meus macaquinhos no sótão. Hoje, neste 4 de julho, exatos dois meses e 110 mil mortos depois de Paulo Gustavo, a crise sanitária ora se agrava, ora parece arrefecer. O noticiário está pior que filme de terror.

Por falar em crise, aliás, eu fico pensando que estamos vivendo uma “crise matrioska” (sim, matrioska, aquelas bonequinhas russas que saem umas de dentro das outras); estamos vivendo uma crise civilizatória dentro de uma crise sanitária, dentro de uma crise econômica, dentro de uma crise política, dentro de uma crise moral, dentro de uma crise ética, dentro de uma crise hídrica, dentro de uma crise da crise da crise.

A crise civilizatória, talvez maior e mais grave que as outras todas, é uma crise de vida: a gente nasce e não sabe exatamente por quê; a gente morre e não sabe exatamente por quê. A vida em si é uma crise, um movimento compulsório, uma metamorfose permanente, uma cronologia imparável rumo ao fim do qual ninguém pode fugir. É um processo de busca, de transformação e, claro, de angústia.

O filósofo Nietzsche disse certa vez que a vida é necessariamente expansão; quem não se expande, adoece. Como nos expandirmos, então, com uma pandemia lá fora batendo à nossa porta? Como nos expandirmos se o conglomerado simbiótico que sempre formamos com vírus, protozoários, bactérias e otras cositas más foi abalado pelo vírus corona? A natureza está tão desequilibrada que nesta semana o Canadá bateu 49 graus de temperatura, mais de 500 mortos pelo calor – fora os mais de 300 esqueletos de indígenas torturados e enterrados em instituições católicas. Sim, é isso mesmo: nem o Canadá, idílico e fresquinho, existe mais.

Eu bem que queria me expandir, mesmo em meio a todo esse desequilíbrio das coisas, mas queria fazer isso no meu quentinho, paradinho, bem cômodo. Porém, nos tempos de agora, vejo que a tristeza é o caminho inevitável para que consigamos nos expandir e sair melhores (ou menos piores) dessa situação toda. Sabe aquela frase célebre de Fernando Pessoa em Mar Portuguez que diz que “quem quer passar além do Bojador tem que passar além da dor”? É isso, de certo modo.

Sabe, queria que Paulo Gustavo estivesse aqui agora para fazer piada ao notar que o idiota American way of life usou a mesma lógica da combinação de nome e sobrenome do grande “Fernando Pessoa” para batizar “Mickey Mouse” e “Donald Duck”. Queria vê-lo “pedir sorry” mais vezes, esbarrando de propósito na multidão como no filme Os homens são de Marte, protagonizado por sua amiga Mônica Martelli. A morte deixa em nós essa sensação angustiante de vazio que nunca mais se completa, do que poderia ter sido mas que não foi nem será. Descanse em nossos corações, Paulo Gustavo.

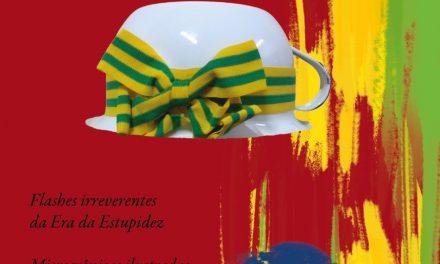

Ilustração: Dona Hermínia – Franklin Valverde